Stiftsruine der alten

Reichsabtei in

Bad Hersfeld |

Ich bin in Bad Hersfeld

geboren und auf dem Tageberg aufgewachsen. Während meiner gesamten

Schulzeit durchquerte ich täglich den ehemaligen Klosterbezirk mit

seiner großen romanischen Stiftsruine, hörte am

jährlichen Gründungsfest der über 1200 Jahre alten Stadt

die älteste noch funktionierende Glocke Deutschlands: Ihr Klang führt

direkt in die Epoche des salischen Königs, in der das

Reichskloster Hersfeld in Reichtum und im Ansehen seiner Bibliothek

durchaus mit Fulda konkurrieren konnte.

|

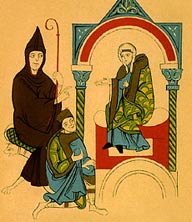

Der Klang der Glocke

erinnert zudem an das Leben eines Mönchs, der hier gelebt und

geschrieben hat: Lampert von Hersfeld. Seine Annalen stellen

die Hauptquelle zum Leben König Heinrichs IV. bis zu den Tagen von

Canossa dar.

Als Sohn einer traditionsbewußten Familie, deren Ursprünge

bis in das Hersfelder Mittelalter zurückreichen, und Schüler

der Alten Klosterschule wurde ich früh mit der Geschichte

der Stadt konfrontiert.

Während meiner

ersten Jahre im Gymnasium gelang es unserem Geschichtslehrer, uns den

trockenen Stoff der mittelalterlichen Herrscher auf eine ebenso simple

wie erfolgreiche Weise nahezubringen: Er erzählte

Geschichte, das heißt, er löste sie in Anekdoten mit ›human

touch‹ auf, in fesselnde Szenen, in denen sich pralles und buntes Leben

nachvollziehbar abspielte. Er betonte die Erlebnisperspektive der

handelnden Figuren, malte die schicksalhaften Begegnungen aus, stellte

die melodramatische Situation in den Vordergrund – und hatte unsere

Aufmerksamkeit gefangen. Unversehens war Geschichte nicht mehr eine

mühsam auswendig zu lernende Abfolge von Königen und Kaisern,

die meist Karl, Otto, Heinrich oder Friedrich hießen, nicht mehr

die Ansammlung abstrakter Begriffe wie Investiturstreit,

Wahlkönigtum, Lehnsrecht, Ministerialität: Geschichte

verwandelte sich in einen Kosmos konkreter, gefühlsintensiver und

abenteuerlich-fremder Geschichten, kurz: Geschichte wurde zum Roman.

Der »Gang nach

Canossa« ist in der deutschen Sprache ein stehender Begriff.

Sucht man nach materiell faßbaren Zeugnissen der Epoche, die

unter dem Stichwort »Investiturstreit« in die

Geschichtsbücher eingegangen ist, steht man, so man überhaupt

fündig wird, meist vor Ruinen wie der Hersfelder Stiftsruine. Man

findet den Dom zu Speyer mit den Gräbern der salischen Kaiser.

Mehrfach umgebaut und restauriert, stellt er das beeindruckendste

steinerne Zeugnis der damaligen Zeit in Deutschland dar.

Von der Harzburg stehen

nur noch Überreste, die viel Phantasie vom Betrachter erfordern.

Die Reichspfalz zu Goslar vermittelt dagegen ein anschaulicheres Bild

damaligen Residierens. Das Schlachtfeld an der Unstrut suchte ich

vergeblich. Nördlich von Bad Langensalza erstrecken sich Felder,

begrenzt von Baumreihen: Hier ist, wie bei so vielen anderen

Schlachtfeldern, das blutige Ereignis versunken, ohne materielle Spuren

vor Ort zu hinterlassen.

Die heutige Burgruine von

Canossa im Regen |

Während der

Planungsphase des Romans reiste ich auch zur Burg von Canossa, die sich

südlich von Reggio nell‘ Emilia im idyllischen Hügelland des

Apennin erhebt. Die Burg wurde seit dem 11. Jahrhundert mehrfach

zerstört, ein oder mehrere Erdrutsche haben zudem die Physiognomie

des Hügels stark verändert. Zurückgeblieben ist ein eher

kleiner Kegel mit Resten alter Mauern.

|

|

Als ich Canossa zum

ersten Mal abends um sieben Uhr erreichte, verschloß der

Wärter soeben den Eingang. Es herrschte trübes, regnerisches

Wetter; verloren studierte ich ein bescheidenes Erinnerungsschild der

Markgräfin Mathilde, das an einer ebenso bescheidenen Trattoria

angebracht war. Hinter mir langweilte sich ein leerer Parkplatz. In der

Ferne verschwammen weitere Burgen und Hügel im Dunst.

|

|

In der Burgruine von

Canossa |

Wenige Tage später

suchte ich Canossa erneut auf: Diesmal tagsüber, im Sonnenschein.

Als einziger Besucher schob ich mich durch die Ruinen, schaute in das

kleine Museum: Schwer nachvollziehbar, daß hier oben ein

welthistorisches Ereignis hatte stattfinden können. Ein

Jahrhundertwinter mit unendlichen Schneemassen und einem zugefrorenen

Po, wie er zweifelsfrei überliefert ist, war ebenfalls nur mit

Mühen auszumalen.

|

In der Ferne dieser

seltsame Tafelberg. Schafe weideten als kleine Punkte auf einer

saftigen Wiese, die Hügelidylle leuchtete im

Frühlingsgrün, und die Burg träumte in pastoraler

Umgebung vor sich hin.

Was an Canossa der Erosion der Zeit standgehalten hat, ist dennoch ein

treffendes, weil karges Zeichen der damaligen Epoche. Denn das

populäre, häufig bunte und wenig finstere Mittelalterbild,

das unsere Köpfe füllt, ist entstanden aus Quellen und

Zeugnissen des hohen, meist sogar späten Mittelalters und

läßt sich kaum auf die zweite Hälfte des 11.

Jahrhunderts übertragen. All das, woran wir in erster Linie denken

und was dieses Bild bestimmt, entwickelte sich damals erst aus

zaghaften Anfängen: Dies gilt für die über ganz Europa

verstreuten, meist im historisierenden 19. Jahrhundert grundlegend

restaurierten oder wieder aufgebauten Burgen; es gilt ebenso für

die pittoresk verwinkelten Städte. Auch die mittelalterlichen

Ritterspiele und Märkte, Filme und Romane mit Turnierkampf und

Minnesang, Kreuzritterfuror und Schwarzem Tod, mit blondgezopften

Burgfräulein und schwertschwingenden Tristan-Lancelots, mit

aufgeklärten Detektivmönchen und finsteren Hexenverfolgern

beziehen sich auf eine Zeit nach der revolutionären Epochenwende

des 11. Jahrhunderts. Selbst die vielfältigen religiösen

Bewegungen und Orden entwickelten sich nach der Anstoßepoche von

Cluny erst im 12. und 13. Jahrhundert.

Im 11. Jahrhundert duzte

man sich generell im deutschen Sprachraum bzw. im Latein der Kleriker;

Ausnahmen forderten Papst und König, die häufig den pluralis

majestatis benutzten und auch mit »Ihr« angeredet,

besser: angeschrieben wurden. Zu dieser Zeit fanden sich in

»Deutschland« (das Wort »deutsch« im heutigen

Sinn entwickelte sich damals erst) kaum Steinhäuser, abgesehen von

den alten Römerorten kaum Städte, die den Namen verdienten,

die Phase der Rodung und Urbarmachung hatte erst begonnen, Handel und

mit ihm Geldverkehr steckten in den Kinderschuhen. Es gab weder eine

überlieferte volkssprachliche Literatur noch ein ritterliches bzw.

»höfisches« Wertsystem, die Kleidung hatte sich seit

Jahrhunderten kaum geändert. Erst mit der

Bevölkerungsexplosion und der sozialen wie kulturellen

Dynamisierung des 12. Jahrhunderts strebte Mittel-, West- und

Südeuropa auf das literarisch so ungemein fruchtbare

»Hochmittelalter« zu, das sich dann in weiteren drei

Jahrhunderten ›spätmittelalterlich‹ entfaltete und die Grundlage

legte für die Neuzeit.

Das 11. Jahrhundert hat

uns, verglichen mit dem 13. bis 15. Jahrhundert, wenig Zeugnisse und

Quellen hinterlassen. Die Annalen und Berichte der damaligen Zeit sind

von Mönchen geschrieben, also aus einer spezifischen Sicht, der

das Interessse an Alltag und Alltäglichem völlig fehlt.

Geschichte war Heilsgeschichte: ein Bemühen um ›Objektivität‹

und ›Wirklichkeitsnähe‹ lag außerhalb des damaligen

Bewußtseins. So sind auch die zentralen Quellen über die

Ereignisse und die Personen, die in dem Roman eine Rolle spielen,

offenkundig voreingenommen, bis hin zu Lobeshymnen oder Verleumdungen.

Es nimmt daher nicht wunder, daß die Geschichtswissenschaft sich

über die Darstellung und Bewertung der zentralen Charaktere alles

andere als einig ist.

Für den Romancier

folgt daraus, daß er aus dem spärlichen und wenig objektiven

Material ein eigenes Bild entwerfen muß: die Wahrheit seiner

Geschichte.

Bei all dieser

Relativierung möchte ich betonen, daß der Roman Canossa

sich weitgehend an die historisch unstrittigen Daten hält,

selbstverständlich in einer dramaturgisch gebotenen Vereinfachung

der Personenzahl und der politischen Verwicklungen, in einer Zuspitzung

der Handlung sowie einer Ausmalung der Leerstellen.

Bis auf eine einzige sind

alle zentralen Personen des Romans historisch verbürgt. Die

jeweiligen Jahresdaten wurden im großen und ganzen eingehalten.

In die Reden, Dialoge und Gedanken sind zahlreiche wörtliche

Zitate, Bilder und Metaphern aus den mittelalterlichen Quellen

eingewoben. Sobald die Quellen konkret wurden, habe ich ihre Details

aufgegriffen (so zum Beispiel die Ereignisse in Kaiserswerth, Lamperts

Schilderung von der winterlichen Überwindung des Passes am Mont

Cenis, der Cencius-Überfall auf den Papst während der Messe,

die Art und Weise, wie Gottfried der Bucklige zu Tode kam und viele

andere). Bei den zahlreichen fragwürdigen Berichten habe ich

versucht, zwischen der mir vorstellbaren historischen Wahrheit und den

Erfordernissen der Romanhandlung einen Weg zu finden. Dies gilt

für die angeblichen sexuellen Ausschweifungen des jungen Heinrich

wie für die angeblichen Bettgeschichten des Papstes.

|

Heinrich IV. erlitt ein

extremes Schicksal und hatte sein Leben lang zu kämpfen: Daher

schwankt sein Charakterbild in der Geschichte wie in der

Geschichtswissenschaft – bis heute. In meinen Augen ist er ein eher

positiver, allerdings tragischer Held, und entsprechend habe ich ihn zu

zeichnen versucht.

Sein Gegenspieler, Papst Gregor, der »heilige Satan«, wird

selbst von seinen Anhängern skeptisch gesehen: Man attestiert ihm

ein nahezu alttestamentarisches Sendungsbewußtsein, gleichzeitig

Herrschsucht, sture Rechthaberei bei gleichzeitiger Neigung zu

sentimentalen Tränenausbrüchen.

|

Insbesondere Mathilde

wird nicht nur als attraktiv, klug und zupackend, sondern auch als

hochfahrend und berechnend geschildert. Was Lampert angeht, so war

seine Einstellung zu Heinrich, wie den offiziellen Annalen

unmißverständlich zu entnehmen ist, nicht so positiv wie in

den geheimen Annalen, die erst jetzt der Öffentlichkeit

zugänglich gemacht werden.

Der historische Roman

lebt davon, daß er anschaulich und fesselnd zeigen soll, wie das

Leben vergangener Zeiten war und, darüber hinaus, wie es gewesen

sein könnte. Je nach Überlieferung, Dramatik historischer

Abläufe und erzählerischer Absicht zielt man als Autor mehr

auf Authentizität oder mehr auf Ausschmückung. Selbst der

streng wissenschaftliche Historiker kommt ohne deutende Phantasie nicht

aus; für den Romancier ist sie ein Muß, denn er will das

Bekannte, Vermutete und Vorstellbare nach den Gesetzen einer in sich

stimmigen, menschlich anrührenden, dramatisch zugespitzten, kurz:

spannenden und überzeugenden Geschichte gestalten.

Die Vermittlung einer so

fernen Zeit wie des mittelalterlichen 11. Jahrhunderts, in der das

Lebensgefühl sich stark von dem heutigem unterschied, stellt den

schwierigen Versuch dar, eine (schwankende) Brücke zu schlagen

zwischen dem Fremden und dem uns Naheliegenden, zwischen der Sprache

der Quellen, der wissenschaftlichen Rekonstruktion der vergangenen

Mentalität und dem heutigen Lebensgefühl, den heutigen

Deutungsmustern und emotionalen Reaktionen. Da wir über den Alltag

wie über das Gefühlsleben wenig Gesichertes wissen, gar nicht

zu reden von dem Unausgesprochenen (oder ›Unbewußten‹), die

Darstellung ›runder‹ Charaktere jedoch die Vermittlung

zeitgemäßer psychologischer Denkmuster verlangt, wird man

als Romancier von einer Hypothese des ›Allgemein-Menschlichen‹

ausgehen: Auch damals haben sich die Menschen einsam gefühlt, sich

sterblich verliebt, brachten Opfer, zitterten vor Angst.

Darüber hinaus ist anzunehmen, daß sie sich impulsiver

verhielten als die Menschen heute. Ihr Denken war uneingeschränkt

von christlichen Selbstverständlichkeiten bestimmt und zugleich

›magisch‹ oder abergläubisch. Sie sahen überall

göttliche Zeichen, fürchteten Verwünschungen, das

geheimnisvolle Wirken böser Mächte und die ewige Verdammnis

in der Hölle; zugleich suchten sie ihr jenseitiges Heil. Ich habe

versucht, diesen Aspekt des Denkens und Fühlens deutlich zu machen.

|

Das Verhältnis von

(persönlicher) Treue und Verrat war konstituierend für die

›politischen‹ wie allgemein zwischenmenschlichen Beziehungen. Da

Heinrich IV. sein Leben lang unter Verrat leiden mußte, spielt

dieses Thema eine zentrale Rolle in dem Roman. Betrachtet man sein

Verhältnis zu den Fürsten und wirft gleichzeitig einen Blick

auf heutige Berichte aus Ländern mit archaischeren sozialen wie

politischen Strukturen, so kann man manche Vergleiche ziehen. In diesem

Sinne gehört das Widerspiel von Treue und Verrat zum

›Allgemein-Menschlichen‹, zum Grundbestand der conditio humana.

|

|

Hinweise zur Literatur

Ein Wort noch zu den

Quellen und zu der Literatur, die ich benützt habe. Einen auch nur

annähernd vollständigen Blick auf die verwendete Literatur zu

geben, würde zu einer seitenlangen Literaturliste führen, was

nicht Sinn eines Romannachwortes sein kann. Hinweisen möchte ich

dennoch auf die verwendeten Quellensammlungen der Freiherr von

Stein-Gedächtnisausgabe: Darunter natürlich Lampert von

Hersfelds Annalen, die Quellen zur Geschichte Kaiser Heinrichs

IV., die weitere Lebensberichte sowie seine Briefe enthalten, die

beiden Bände zum Investiturstreit, in denen die Korrespondenz

Gregors VII. und Streitschriften gesammelt sind. Andere Quellen wie

Adam von Bremens Gesta wurden herangezogen sowie die soeben

erschienenen Quellen zur Alltagsgeschichte im Früh- und

Hochmittelalter.

Eine Aufsatzsammlung zu Canossa

als Wende erschien bereits vor gut zwei Jahrzehnten in der

Wissenschaftlichen Buchgesellschaft. Über das Leben Heinrichs IV.

informiert Ernst W. Wies in seiner Biographie, über Mathilde Paolo

Golinelli in seinem Buch Mathilde und der Gang nach Canossa

sowie Vito Fumagalli. Über Gregor VII. erschien kürzlich eine

Monographie von Uta-Renate Blumenthal. Werner Goez schreibt in seinen Gestalten

des Hochmittelalters anschaulich über ihn wie über

Mathilde und Benno von Osnabrück. Die Aufsatzsammlung von Horst

Fuhrmann: Einladung ins Mittelalter enthält eine Menge

nützlicher Informationen. Lebendig liest sich S. Fischer-Fabians Die

deutschen Kaiser. Grundlegend zu der Salierdynastie ist Egon

Boshofs Die Salier sowie Stefan Weinfurters Herrschaft und

Reich der Salier. Der Katalog zur großen Salierausstellung in

Mainz (1992, Das Reich der Salier) und mit ihm die von Stefan

Weinfurter herausgegebene Buchreihe Die Salier und das Reich

stellen ebenfalls zahlreiche nützliche Informationen zusammen und

beleuchten wichtige Aspekte der Epoche.

Da die Forschungen zur

Alltagsgeschichte während der letzten Jahrzehnte im Vordergrund

der Forschung standen, habe ich eine ganze Reihe von Werken heranziehen

können. Wie bereits angedeutet, beziehen sie sich in der

Hauptsache auf das Hoch- und Spätmittelalter ab 1150 und streifen

nur das 11. Jahrhundert. Zu nennen sind Peter Dinzelbacher (Europa

im Hochmittelalter 1050 – 1250), Ernst Schubert (Alltag im

Mittelalter), Hans-Werner Goetz (Leben im Mittelalter), Vito

Fumagalli (Wenn der Himmel sich verdunkelt), Joachim Bumke (Höfische

Kultur), Otto Borst (Alltagsleben im Mittelalter) sowie die

Standardwerke von Arno Borst und Jacques Le Goff. Nicht aufgezählt

werden können die Lexika und Darstellungen zur Geschichte der

Mode, zum Reisen, zum Leben der Bauern und Frauen, der Vaganten und

Mönche, zum religiösen Leben, zu den Eßgewohnheiten, zu

Krankheiten und Katastrophen usw. Hervorzuheben ist aber noch neben der

Bibel und älteren

Messe-Brevieren das neunbändige absolut unverzichtbare Lexikon

des Mittelalters, das mittlerweile als Paperback-Ausgabe bei dtv

vorliegt und zu allen Themen die wichtigsten Informationen bereitstellt.