Zwar war ich mit der

Geschichte der Farnese-Familie, über

die ich mittlerweile zwei Romane geschrieben habe, vertraut und wusste,

dass

die Villa ursprünglich von Agostino Chigi, Roms bedeutendstem banchiere der Hochrenaissance, gebaut

worden war und erst um 1580 in die Hände des Gran

Cardinale Alessandro Farnese überging, doch erst Sandro

Pignatti, mein vielseitig gebildeter Führer, machte mich anregend

und

anekdotenreich mit der Geschichte dieser einzigartigen Villa, ihrer

Architektur

und dem Hintergrund ihrer atemberaubenden Fresken vertraut.

Betritt man von der

Via della Lungara den Park der

Farnesina, macht die (in der Renaissance bemalte) Eingangsfassade der

Villa

einen eher strengen Eindruck. Ihre architektonische Faszination

entfaltet erst

die Gartenfront mit den beiden Seitenflügeln, dem erhöhten,

säulengestützten

Eingangsbereich, der direkt in die Loggia di Psiche führt.

Die

Faszination

verstärkt sich, spaziert man durch die großen Räumen

der Villa. Die

Sinnlichkeit und Lebendigkeit ihrer mythologisch und

lebensgeschichtlich

inspirierten Fresken, ihre verspielte Vielfalt und unbekümmerte

Detailfreude

sowie ihr Verweisungsreichtum lassen den Betrachter dieses

Renaissance-Juwels

erst einmal in schweigendes Staunen fallen.

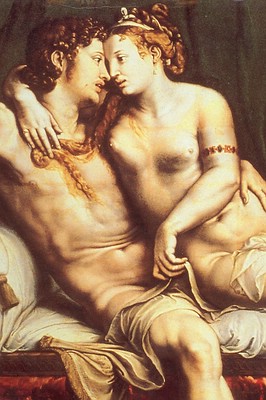

Raffael: Triumph der Galathea

Raffael:

Die

drei Grazien

(der

Rückenakt soll Imperia darstellen)

Doch der

kunsthistorische Hintergrund mit seinen

unterschiedlichen Deutungs-möglichkeiten

gewinnt

erst

–

und

natürlich

ganz

besonders für einen Romancier –

seine

Faszinationskraft durch die Geschichten, auf die er verweist und die er

vermittelt. Es sind nicht nur die Anekdoten über die

Künstler, welche die Villa

ausgeschmückt haben, unter ihnen insbesondere Raffael und

Sebastiano del Piombo

(ursprünglich Luciani), sondern in erster Linie die Geschichten,

die sich um

den Bauherrn Agostino Chigi und seine beiden Geliebten Imperia und

Francesca

drehen. (Von allen dreien gibt es leider keine gesicherten Abbildungen.

|

Diese Geschichten sind

in sich

bereits romanhaft und enthalten alle Ingredienzien ergreifender

Schicksale: Ein

›mittelständischer‹, noch junger banchiere aus

Siena geht nach Rom, um

dort Karriere zu machen und reich zu werden,

und steigt durch ökonomisches Geschick und Glück, durch

Charme und geschickte

‚Vernetzung’ rasch zum vermögendsten Mann der Ewigen Stadt, wenn

nicht ganz

Italiens auf. Er ist aber kein Onkel Dagobert, der geizig seine

goldglänzenden

Dukaten hortet, sondern ein früher global

player, der geschickt investiert und die ökonomischen Gesetze

des

Frühkapitalismus auszunutzen versteht, und zugleich – als

typischer

Renaissancemensch – ein hochgebildeter und generöser Liebhaber

aller schönen

Künste, inclusive der Liebeskünste.

|

Während seines

Aufstiegs unter dem Pontifikat von Julius II.

beherrscht Imperia, die Kaiserin der

Kurtisanen, das Reich römischer

Edelprostitution.  Zu ihren

Verehrern zählen die intellektuellen

Koryphäen Roms,

die Spitzen des Vatikans und auch der römische Geldadel, in

vorderster Linie

Agostino Chigi. Zahlreiche Verehrer preisen sie in ihren Gedichten und

Novellen

– und zeigen sich schockiert, entsetzt und ratlos über ihr

frühes und

unerwartetes Ende. Als einzige unter den bekannten römischen

Kurtisanen hat sie

auf dem Höhepunkt ihres Wirkens, als Frau von dreißig

Jahren, Selbstmord

begangen.

Zu ihren

Verehrern zählen die intellektuellen

Koryphäen Roms,

die Spitzen des Vatikans und auch der römische Geldadel, in

vorderster Linie

Agostino Chigi. Zahlreiche Verehrer preisen sie in ihren Gedichten und

Novellen

– und zeigen sich schockiert, entsetzt und ratlos über ihr

frühes und

unerwartetes Ende. Als einzige unter den bekannten römischen

Kurtisanen hat sie

auf dem Höhepunkt ihres Wirkens, als Frau von dreißig

Jahren, Selbstmord

begangen.

Dieser Selbstmord,

dessen Ursache auf der Grundlage der

Quellen nicht eindeutig rekonstruiert werden kann, steht vermutlich im

Zusammenhang mit ihrer obsessiven Liebe zu dem schönen Lebemann

Angelo del

Bufalo und wohl auch mit der Entscheidung Agostino Chigis, ihres

reichsten

Verehrers, sie durch eine jüngere Geliebte zu ersetzen. Ihr

tragischer Tod

ruft, gerade weil er so schwer nachvollziehbar und ungewöhnlich

bleibt,

geradezu nach einem Erzähler, der ihn narrativ begründet und

damit in einen

sinnhaften Zusammenhang stellt.

Noch ›romanhafter‹

ist Agostino Chigis Verhalten als

›Privatmann‹ und Liebhaber bzw. fester Kunde Imperias: Am Ende seines business-Aufenthalts in Venedig, der gut

dokumentiert und von Felix Gilbert im einzelnen rekonstruiert wurde (in

seinem

Büchlein Venedig, der Papst und sein

Bankier, dem ich Wichtiges verdanke), entführt er Francesca

Ordeaschi, eine

noch sehr junge Frau, bringt sie nach Rom, lässt sie in einem

Kloster

›erziehen‹, um sie dann als Konkubine zu sich in seinen Palazzo

d’amore zu holen.

Das Bild rechts zeigt einen Ausschnitt aus

Sodomas großem Fresko Hochzeit

des Alexander und der Roxane, das Chigis Schlafzimmer

schmückte und für das vermutlich Francesca das Vorbild

lieferte.

Alessandro Chigi

zwischen der naiven Nymphe und der raffinierten Liebesgöttin: Hier

haben wir die

klassische Romankonstellation ein Mann zwischen zwei Frauen.

Aber

es

kommt

noch

besser:

Chigi sucht gleichzeitig nach einer Ehefrau, die

seinen

gesellschaftlichen Status erhöhen könnte, konkret: nach einer

Adelstochter. Er

glaubt sie in Margherita gefunden zu haben, der illegitimen Tochter des

Marchese von Mantua, Gianfrancesco Gonzaga. Er wirbt unermüdlich

um sie, auch

noch, als Gonzaga von ihm verlangt, er müsse seine nicht

standesgemäße Tätigkeit

als banchiere aufgeben. Selbst dazu

ist er wohl bereit. Aber die junge Dame weigert sich, ungewöhnlich

genug für

die Verhaltensweisen ihrer Zeit, den alternden Chigi zu heiraten – mit

Erfolg.

Chigi, desillusioniert, zieht schließlich seine Konsequenzen: Er

zeugt mit Francesca fünf Kinder und heiratet sie nach langem

Zögern, wohl auch auf Drängen des Papstes.

|

Wie man an den

bisherigen

Ausführungen sieht, sind wichtige Handlungsaspekte des Romans

historisch

belegt, die Protagonisten haben alle gelebt und ihre Namen behalten,

auch die

Maler und ihre Arbeit in der Villa entsprechen den Forschungen der

Kunsthistoriker, und die geschäftlichen Zusammenhänge sind

nach den Quellen

dargestellt. Die Realität liefert noch immer die beste Vorlage

für lebenspralle

Romane, man muss sie nur zu nutzen wissen.

Dennoch sah

ich mich gezwungen, in diesem Roman aus

dramaturgischen Gründen einem Prinzip untreu zu werden, das ich

gewöhnlich strikt

befolge: Statt mich streng an das Gerüst vorgegebener Zeitdaten zu

halten,

musste ich einige Datierungen leicht verschieben: Imperia stirbt im

Roman ca.

drei Jahre später als in Wirklichkeit, die Werbung um die

Gonzaga-Tochter

Margherita zog sich über einen längeren Zeitpunkt hin und

fand meist brieflich

statt, Chigi heiratete seine Francesca erst 1519. Auch war die

künstlerische

Ausschmückung der Villa 1513 (vermutlich) noch nicht

abgeschlossen.

Bei diesen

Aspekten habe ich auf die innere Logik der Handlung

Rücksicht nehmen müssen. Es galt, die Mosaiksteine der Daten

und Fakten so

miteinander zu verknüpfen, dass sie das Bild einer in sich

stimmigen,

motivierten und dramatischen Geschichte ergaben, einen Roman und nicht

nur eine

Sammlung lose miteinander verbundener Anekdoten.

Ein Porträt

des goldenen (oder

treffender: auf Pump vergoldeten) Renaissance-Zeitalters unter Leo

X.

habe ich

bereits in meinem Roman Die Tochter des

Papstes entworfen: Dort wende ich mein Augenmerk auf das Schicksal

der

Kardinals- und späteren Papstfamilie des Alessandro Farnese vor

dem Hintergrund

des italienischen und europäischen Kräftespiels, das

letztlich zur Katastrophe

des sacco di Roma führte.

In den Schwestern der

Venus geht

es mir weniger um das

Milieu des hohen Adels und der Kurie, der Condottieri und ihrer

Söldner als um

das Milieu der großen Bankherrn und Fernhandelskaufleute auf der

einen, der

Kurtisanen und der Konkubinen auf der anderen Seite. Zugleich

interessiert mich

die Variation der uralten Geschichte des Mannes, der sich nicht

zwischen zwei

Frauen entscheiden kann. Die damals wie heute immer neu zu stellende

Frage nach

den Formen und Möglichkeiten der Liebe wird im Strukturmuster

unterschiedlicher

›Wahlverwandtschaften‹ erzählt.

Obwohl

Agostino Chigi ein für damalige Verhältnisse

gigantisches Handelsimperium beherrschte, sind von seinen Briefen und

Lebenszeugnissen nur ein Bruchteil erhalten geblieben. Von mir benutzt

wurden

die erste biographische Darstellung, die sein Urgroßneffe Fabio

Chigi, der

spätere Papst Alexander VII., verfasste, die

Dokumentensammlung

von

Cugnoni

(1879)

sowie

die annotierte

Briefsammlung, die Ingrid D. Rowland 2001 herausgegeben hat (The

Correspondence

of

Agostino

Chigi).

Über

Chigis Privatleben ist wenig bekannt. Noch weniger weiß

man über Francesca Ordeaschi. Imperia, die Kaiserin

der Kurtisanen, hat ebenfalls so gut wie keine schriftlichen

Zeugnisse

hinterlassen. Ihre Zeitgenossen haben sich allerdings über sie

(oft in

fiktionaler Verkleidung) geäußert.

Ich konnte

mich, was ihr Leben und generell das Leben

römischen Kurtisanen zur Zeit der Renaissance angeht, insbesondere

auf Monica

Kurzel-Runtscheiners materialreiche und generell hervorragende

Monographie Die Töchter der Venus und auch

Georgina

Massons Kurtisanen der Renaissance stützen;

darüber hinaus liefern natürlich die Kurtisanengespräche

und der Zoppino des

Pietro

Aretino

authentisches

Material

über

das

Leben der damaligen

Venusschwestern

oder -töchter. Hinzu kommt, dass Aretinos überbordende

Sprachphantasie und

damit sein O-Ton Renaissance zu mancher Metapher und manchem Vergleich

die

Vorlage lieferte.

Zur

Darstellung Raffaels zog ich mehrere der neueren

Darstellungen heran, auch Antonio Forcellinos kürzlich in Deutsch

erschienene

Biographie (Raffael). Über Leben und

Werk Sebastiano del Piombos, den Agostino Chigi 1511 aus Venedig

mitgebracht

hatte, erfuhr ich Entscheidendes aus Kia Vahlands Darstellung Sebastiano del Piombo, ein Venezianer in Rom

sowie aus dem Ausstellungskatalog zu seinem Werk (S.d.P.,

Raffaels Grazie, Michelangelos Furor). Die einzelnen von

mir verwendeten Darstellungen und Informationen zur Villa Farnesina,

zur

römischen Renaisssance unter den Päpsten Julius II. und Leos

X., zum

wirtschaftlichen Hintergrund usw. kann ich hier aus Raumgründen

nicht aufzählen.

Wie immer bieten die vielbändigen Werke von Ferdinand Gregorovius (Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter)

und Ludwig von Pastor (Geschichte der

Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters) reichhaltiges

Material.

|

Ein

historischer

Roman

spielt

zwar

in

einer

vergangenen Epoche, ist aber in der Gegenwart entstanden. Er

stellt

eine Verbindung her zwischen dem Vergangenen, Fremdgewordenen und in

seiner

Fremdheit Faszinierenden auf der einen und dem Gegenwartsbewusstsein

auf der

anderen Seite und hilft auf diese Weise, das ›Heute‹ im Kontrast zum

›Damals‹

zu verstehen. Häufig sind vergangene Epochen uns so

unverständlich geworden,

dass wir Vermittler brauchen, die sie erneut in ihrem Alltag, im

Fühlen, Denken

und Handeln der Menschen nachvollziehbar und damit lebendig werden

lassen.

Hierin besteht eine weitere, umgekehrt gelagerte Aufgabe des

historischen

Romans: Er hilft, das ferne ›Damals‹ aus dem Verständnishorizont

der Gegenwart

zu verstehen.

Es gibt jedoch auch

vergangene Epochen, die aus dem

gegenteiligen Grund in Erstaunen versetzen: Dann nämlich, wenn wir

das Gefühl

haben, sie ähnelten der unsrigen. Die Fremdheitsspannung scheint

hier

aufgehoben zu sein. Ich verweise nur auf die immer wieder zitierte

»spätrömische Dekadenz«, die eine Parallele zur

heutigen (westlichen)

Gesellschaft darstellen soll.

Solche Vergleiche

sind allemal problematisch, weil sie viele

Parameter außer Acht lassen und zugleich dazu neigen, einen

wertenden Unterton

einfließen zu lassen. Dennoch möchte ich auf eine

historische Ähnlichkeit

verweisen, die mir während des Schreibens des Romans immer

deutlicher wurde und

die, so vermute ich, zur Faszination am Stoff beitrug.

Die Renaissance hat

in ihrem Rückgriff auf die Antike (und

in ihrer Entdeckung unbekannter Kontinente) ein neues Menschenbild

kreiert, das

erst heute seine volle Entfaltung zeigt: Begriffe wie Individualismus,

kreative

Offenheit für Neues, Loslösung von

überkommenen Wertsystemen, Hedonismus und Lust am Schönen mögen den

Rahmen geben für das, was ich meine. Denkt man an den zunehmenden

Individualismus, die weitreichenden Wertverschiebungen und zugleich an

die

›sexuelle Revolution‹ in den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts,

so kann

man, zumindest was die westlichen Gesellschaften betrifft, gewisse

verwandte

Erscheinungen entdecken. Die Befreiung der Sexualität und der auch

ökonomisch

bedingte Hedonismus breiter Bevölkerungsschichten erinnert an die

höchst

verfeinerte spielerische, von allen Moralfesseln befreite Liebeskultur,

wie sie

in den höchsten Kreisen der italienischen Renaissancegesellschaft

gepflegt

wurde. Dass diese Liebeskultur zugleich und im Gegensatz zu heute

Intoleranz

und Brutalität miteinschloss, zeigen Praktiken wie der sfregio

und der trentuno und

die

nicht

seltenen

Gattinnenmorde

aus

Eifersucht.

Die Nähe oder Ferne

der

Vergangenheit ist also immer dialektisch zu sehen und in sich

widersprüchlich.

Ich glaube, dies trägt zu ihrer Faszination bei.

Die Zeit

raffinierter Erotik hielt allerdings nicht lange

vor. Der sacco di Roma vernichtete

nicht nur Menschenleben, materielle Güter und Kunstwerke, er

zeigte auch, dass

die leichtlebige Verschwendungskultur der vorhergehenden Jahrzehnte ein

Tanz

auf dem Vulkan war. Und mit der Reformation wehte der Wind

plötzlich aus einer

anderen Richtung. Die Gegenreformation, die Mitte des 16. Jahrhunderts

einsetzte und die zu einem Jahrhundert blutigster Glaubenskriege

führte, schuf

erneut eine antihedonistische, sexualfeindliche Kultur, die – mit der

einen

oder anderen Unterbrechung, insbesondere in Oberschichten-Milieus – bis

zur

Mitte des vergangenen Jahrhunderts vorherrschte. Im Verlauf dieser

Gegenreformation endete auch das goldene Zeitalter der kultivierten

Kurtisanen

– und mit ihm eine Form weiblicher Bildung und Emanzipation. Übrig

blieben

Hurerei, Hexenwahn und die verstärkte Unterdrückung der Frau.

Auf einen zweiten

Aspekt sei nur kurz hingewiesen: Agostino

Chigi gehörte, wie neben ihm Jakob Fugger und vor ihm schon der

Toskaner

Datini, zu einer kleinen Schicht von Unternehmern, die den ›Geist des

Kapitalismus‹ avant la lettre vorwegnahmen

und als global players hochkomplexe

Finanz- und Handelsunternehmen schufen. Mit Hilfe ihres rasch

erworbenen und

›sagenhaften‹ Reichtums konnten sie nicht nur die Künste

fördern, sondern auch

politisch eine wichtige Rolle spielen, die Wahl von Herrschern

beeinflussen und

den Erfolg von Feldzügen und Kriegen mitbestimmen. Kriege und die

Politik

gekrönter Hazardeure führten dann auch zu ihrem Sturz: Der sacco di Roma vernichtete endgültig das Imperium

der Chigi, und der

spanische Staatsbankrott 1557 beendete die finanzielle Vormacht der

Fugger in

Europa.

Wie sehr die

Renaissance auch in anderen Bereichen unser

Verhalten beeinflusst hat und bis in die Gegenwart fortwirkt,

mögen zwei

weitere Beispiele zeigen: Baldassare Castigliones Hofmann wurde

nicht

nur

zum

›Knigge‹

der

Renaissance, er hat nicht

nur das fortwirkende Bild des ›Gentlemans‹ geprägt, sondern wirkt

in seinem

Kult der ›coolen‹ Lässigkeit über zahlreiche

Vermittlungsstufen bis in das

Verhalten der heutigen Jugend hinein.

Und liest man, wie

Aretinos Kurtisane Nanna ihrer Tochter

Pippa Tischsitten beibringt, dann glaubt man, die traditionelle

bürgerliche

›Kinderstube‹ sei damals erfunden worden. Luthers Rülpsen und

Furzen galt

keineswegs als Zeichen oralgesättigter Zufriedenheit. Im

Gegenteil: Wer etwas

gelten wollte, unterdrückte jeden Schmatzer, gieriges

Schlürfen, vermied Reden

mit vollem Mund und ließ sein Glas nur halbvoll füllen.

Vielleicht haben uns

die Frühkapitalisten, die feinen

Kurtisanen und die lässigen Höflinge aus längst

vergangenen Tagen doch mehr zu

sagen, als wir glauben.